En los últimos años desde el campo de la investigación se ha tomado consciencia de la importancia que tienen aquellos seres diminutos que nos acompañan en nuestro día a día, y que sin duda forman parte de nosotros. Cerca de 2 kg de nuestro cuerpo son microorganismos y gran parte de ellos se encuentran en nuestro sistema digestivo (ya sabemos a quien echar las culpas cuando tengamos unos kilitos de más). En la actualidad esa conciencia ha llegado a la calle, a los consumidores. Estos ya son sabedores de la importancia de cuidar dicha microbiota ya sea mediante prebioticos, probioticos…que han ido proliferando poco a poco en las estanterías de supermercados, farmacias, herboristerías y demás derivados. ¿A qué viene entonces el título de la entrada? A que tal vez las plantas también tengan su microbiota y la estemos obviando más de la cuenta. Es bastante probable que ciertas especies de plantas requieran de una microbiota específica para poder sobrevivir, según han demostrado investigaciones de los últimos años. Conocerla podría ser vital para la conservación de especies en peligro de extinción.

En los últimos años desde el campo de la investigación se ha tomado consciencia de la importancia que tienen aquellos seres diminutos que nos acompañan en nuestro día a día, y que sin duda forman parte de nosotros. Cerca de 2 kg de nuestro cuerpo son microorganismos y gran parte de ellos se encuentran en nuestro sistema digestivo (ya sabemos a quien echar las culpas cuando tengamos unos kilitos de más). En la actualidad esa conciencia ha llegado a la calle, a los consumidores. Estos ya son sabedores de la importancia de cuidar dicha microbiota ya sea mediante prebioticos, probioticos…que han ido proliferando poco a poco en las estanterías de supermercados, farmacias, herboristerías y demás derivados. ¿A qué viene entonces el título de la entrada? A que tal vez las plantas también tengan su microbiota y la estemos obviando más de la cuenta. Es bastante probable que ciertas especies de plantas requieran de una microbiota específica para poder sobrevivir, según han demostrado investigaciones de los últimos años. Conocerla podría ser vital para la conservación de especies en peligro de extinción.miércoles, 19 de septiembre de 2018

¿Un yogur para mis plantas?

En los últimos años desde el campo de la investigación se ha tomado consciencia de la importancia que tienen aquellos seres diminutos que nos acompañan en nuestro día a día, y que sin duda forman parte de nosotros. Cerca de 2 kg de nuestro cuerpo son microorganismos y gran parte de ellos se encuentran en nuestro sistema digestivo (ya sabemos a quien echar las culpas cuando tengamos unos kilitos de más). En la actualidad esa conciencia ha llegado a la calle, a los consumidores. Estos ya son sabedores de la importancia de cuidar dicha microbiota ya sea mediante prebioticos, probioticos…que han ido proliferando poco a poco en las estanterías de supermercados, farmacias, herboristerías y demás derivados. ¿A qué viene entonces el título de la entrada? A que tal vez las plantas también tengan su microbiota y la estemos obviando más de la cuenta. Es bastante probable que ciertas especies de plantas requieran de una microbiota específica para poder sobrevivir, según han demostrado investigaciones de los últimos años. Conocerla podría ser vital para la conservación de especies en peligro de extinción.

En los últimos años desde el campo de la investigación se ha tomado consciencia de la importancia que tienen aquellos seres diminutos que nos acompañan en nuestro día a día, y que sin duda forman parte de nosotros. Cerca de 2 kg de nuestro cuerpo son microorganismos y gran parte de ellos se encuentran en nuestro sistema digestivo (ya sabemos a quien echar las culpas cuando tengamos unos kilitos de más). En la actualidad esa conciencia ha llegado a la calle, a los consumidores. Estos ya son sabedores de la importancia de cuidar dicha microbiota ya sea mediante prebioticos, probioticos…que han ido proliferando poco a poco en las estanterías de supermercados, farmacias, herboristerías y demás derivados. ¿A qué viene entonces el título de la entrada? A que tal vez las plantas también tengan su microbiota y la estemos obviando más de la cuenta. Es bastante probable que ciertas especies de plantas requieran de una microbiota específica para poder sobrevivir, según han demostrado investigaciones de los últimos años. Conocerla podría ser vital para la conservación de especies en peligro de extinción.jueves, 28 de julio de 2016

El nuevo paradigma del liquen

martes, 8 de marzo de 2016

El Shazam para plantas: PlantNet

domingo, 11 de diciembre de 2011

El museo de Ciencias Naturales de Valencia cierra sus puertas

Este es el tipo de noticias que no nos gusta dar en nuestro blog, pero que desgraciadamente son necesarias. El Museu d’Historia Natural, una institución sin ánimo de lucro con el objetivo de exponer y conservar el patrimonio natural de la Comunidad Valenciana se ha visto azotado por la crisis. No han sido suficientes los apoyos del Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat o la propia CAM. Con un crédito de 35.000 euros para mantener a flote el museo por culpa de los pagos retrasados por la Diputación que ya adeuda al museo 72.000 euros el pasado Viernes día 9 de Diciembre fue el último día del museo.

viernes, 26 de agosto de 2011

El karité

Seguro que en más de una ocasión habréis oído hablar de las famosas mantecas de karité o incluso tendréis alguna crema en casa con este ingrediente, prometiendo una excepcional hidratación para la piel, si quereis conocer algunas curiosidades de este ingrediente, no dudéis en seguir leyendo.

lunes, 31 de enero de 2011

Esperando al despertar del buen tiempo…

miércoles, 10 de marzo de 2010

Las colecciones

Una de las cosas que todo biólogo debe aprender es a distinguir unos organismos de otros, reconocerlos, saber clasificarlos y si la ocasión lo requiere saber preservarlos.

Realizar un herbario o un insectario no es cosa de dos días, por lo que es en estos momentos cuando se pone a prueba uno de los atributos que todo investigador debe tener, la paciencia. Paciencia, que debe ir además asociada a ganas de campo y por supuesto habilidad y pericia.

Hace unos años, en la asignatura de Botánica se nos planteó el hecho de hacer un herbario. A simple vista pasear por el campo y recoger plantas no parece un trabajo engorroso, pero hay que tener cuenta que no nos vale cualquier planta que cojamos de cualquier manera, necesitamos recoger plantas con flores (en caso de que sean especies que tienen flor) para poder clasificarlas, con raíces si es posible y tomar al menos dos muestras (una para conservar y otra para clasificar) apuntar la zona en la que ha sido recogida y por supuesto tratar de conseguir que llegue en el mejor estado posible al laboratorio, para colocarla entre papel secante y periódicos en la prensa de secado.

La prensa se puede convertir en nuestro amigo o enemigo según nuestras habilidades. En las plantas que conservemos debe poder observarse la morfología y distribución de las hojas y de las flores, el número de pétalos y si cuando sea posible la raíz. Esto dependiendo de especies puede convertirse en toda una odisea, pero nunca hay que rendirse.

Si somos constantes y cada día cambiamos los periódicos o papel secante, al cabo de un mes tendremos la planta en la misma posición en la que la pusimos, completamente plana y totalmente seca, conservando sus características y su color. Así, nos puede durar decenas de años, siempre que protejamos nuestro herbario con alcanfor y una caja apropiada.

Este año, en la asignatura de Control de Plagas, nos propusieron hacer un insectario de organismos plaga, lo cual es perfecto para aprender la técnica de la conservación de insectos.

Como en casi todo, cada persona tiene su manera de hacerlo. Para la recolección de insectos podemos emplear trampas de muy diversos tipos, una manga entomológica, una simple bolsa de plástico o incluso las propias manos. Hay que ir con cuidado de no romperlos y por supuesto tener la precaución de matarlos lo más pronto posible para que no se estropeen una vez han sido capturados.

Para matarlos hay quien opta por ponerlos en un bote con un algodón impregnado de alcohol, esto permite preservarlos, el organismo muere embriago, lo cual si bien se mira tampoco es tan desagradable en comparación con la gente que opta por congelarlos o someterlos a otras sustancias mortales… Una vez muertos, hay que atravesarlos con alfileres entomológicos y disponer perfectamente cada pata con sus respectivos artejos, las antenas, las alas… cada grupo tiene unas directrices, de modo que las mariposas se disponen con las alas desplegadas, las mariquitas por ejemplo, sin desplegar… todo dependerá del manual que utilicemos.

Finalmente, sean plantas o insectos, todo debe llevar una etiqueta identificadora con al menos la familia, género, especie, fecha y zona de recolección, de esto modo siempre podremos saber dónde obtuvimos la especie y en qué momento del año.

Por último, sólo queda decir que las colecciones entre otras cosas, se utilizan para en primer lugar aprender las características de cada especie para posteriormente clasificarlas. En este proceso uno va conociendo un poco más la morfología y todos aquellos caracteres identificadores relevantes que se utilizan en las claves de clasificación. Esto es algo que para quien quiera dedicarse a la botánica o a la zoología es muy importante, por ello la causa parece estar justificada, sin embargo, no por ello implica ir arrancando plantas o cazando insectos de forma desconsiderada, siempre hay que coger únicamente lo necesario teniendo en cuenta que hay especies protegidas o en peligro de extinción, cuya recolección está prohibida.

jueves, 25 de febrero de 2010

La higuera y su característica forma de polinización

El mundo vegetal esconde a menudo curiosidades de lo más variopintas. Una de las cosas que siempre me ha maravillado son las formas de polinización que podemos encontrar, entre ellas aquellas que implican otros organismos como pájaros, murciélagos o la típica que todos conocemos de insectos.

Hoy me centraré en un ejemplo curioso, la polinización de la conocida como higuera o Ficus carica, aunque puede darse también en otros ejemplares del género Ficus.

Paralelamente al desarrollo del ciclo vital de esta planta, se desarrolla el ciclo de su polinizador, una avispa de pequeño tamaño del género Blastophaga. Aunque hay higueras que son partenogenéticas y dan frutos sin necesidad de polinización, en otros casos, la presencia de esta avispa es de vital importancia para la salida de los frutos.

Ficus carica, presenta sólo flores femeninas con el estilo largo (longistilas), de modo que para que se lleve a cabo la polinización tiene que darse la polinización cruzada con otra higuera silvestre que tenga flores masculinas y femeninas, ambas fértiles.

Las avispas hembras, entrarán en las inflorescencias para depositar los huevos, de manera que al llegar al interior puede encontrarse con que haya flores con el estilo largo o flores con el estilo corto (en donde las avispas ponen sus huevos ya que su ovopositor únicamente les permite ponerlos en estas flores). Una vez depositados los huevos, los machos serán los primeros en emerger e intentar excavar un túnel de salida.

A continuación saldrán las hembras a la vez que las flores masculinas maduran, se produce la fecundación de las avispas y las hembras fecundadas salen cargadas de polen para ir a otra higuera en la que si no hay flores longistilas no podrá depositar los huevos, pero sí polinizar.

Este es un ejemplo más de la complejidad de las relaciones que pueden existir en la naturaleza, en la que dos especies que vienen de reinos diferentes, confluyen en un mismo punto, tras una relación de seguramente millones de años, para llevar a cabo su reproducción y asegurar la perpetuidad de su especie.

jueves, 26 de noviembre de 2009

¿POR QUÉ HUELE EL ROMERO?

en el monte. Es una planta cuyas flores moradas resultan relativamente curiosas vistas de cerca, ya que los pétalos son bastante diferentes entre sí, por ello pertenece a la familia de las Labiadas. Pero, ¿qué hace que al acariciar las ramas nos huelan las manos?

en el monte. Es una planta cuyas flores moradas resultan relativamente curiosas vistas de cerca, ya que los pétalos son bastante diferentes entre sí, por ello pertenece a la familia de las Labiadas. Pero, ¿qué hace que al acariciar las ramas nos huelan las manos? desprendiendo su aroma característico, que probablemente sea otra adaptación para ahuyentar depredadores.

desprendiendo su aroma característico, que probablemente sea otra adaptación para ahuyentar depredadores. martes, 27 de octubre de 2009

Bienvenidos a pitarque

Esta asignatura es una de las troncales de cuarto el objetivo de la cual es ver y conocer el trabajo que realiza un biólogo en el campo, los materiales que utiliza y padecer muchos de los problemas que se dan al trabajar en un medio natural en dónde es imposible estandarizar todos los posibles parámetros que van a influir en el experimento, a diferencia de lo que ocurre en el laboratorio.

El sitio elegido para la práctica ha sido Pitarque, un pueblo de unos 60 habitantes en estas fechas situado en la provincia de Teruel y más concreto entre las paredes montañosas en la comarca del Maestrazgo, a unos 980 m sobre el nivel del mar.

En cuanto divisas las primeras casas sientes como el pueblo te abraza y te da la bienvenida.

Cuando llegamos, nos repartimos en tres casas rurales, en mi caso me tocó la casa rural Pakita. Nada más entrar a la casa pierdes la noción del tiempo. La gente, la decoración, la chimenea, las cabezas de jabalíes colgadas en las paredes…todo, parece que el tiempo se haya parado hace unos 70 años si no fuese por algunas comodidades que ofrece la casa como el televisor, o un portátil conectado a internet en donde puedes comprobar qué temperatura se espera para el día siguiente porque os aseguro que en estas fechas las oscilaciones de temperatura en ese pueblo pueden ser de un puñado de grados.

Durante los 4 días que hemos estado en el pueblo hemos ido conociendo algunas de las técnicas y herramientas que se usan para realizar muestreos

en el campo. Desde coger macro y micro invertebrados en el lecho del río, medir los diversos factores abióticos de éste, calcular el cabal, y un largo etc. Por la noche pusimos trampas para micromamíferos e hicimos un seguimiento de las diversas especies de murciélagos que aparecen según la freqüencia del ultrasonido que emitían. Otro día se hizo un seguimiento de la buitrera y de las aves, así como anillamiento y colocación de fototrampas, y finalmente el último día llevamos a cabo nuestro propio proyecto que ya os

en el campo. Desde coger macro y micro invertebrados en el lecho del río, medir los diversos factores abióticos de éste, calcular el cabal, y un largo etc. Por la noche pusimos trampas para micromamíferos e hicimos un seguimiento de las diversas especies de murciélagos que aparecen según la freqüencia del ultrasonido que emitían. Otro día se hizo un seguimiento de la buitrera y de las aves, así como anillamiento y colocación de fototrampas, y finalmente el último día llevamos a cabo nuestro propio proyecto que ya os contaré en otra entrada si sale como tiene que salir.

contaré en otra entrada si sale como tiene que salir. Sé que aun me quedo corto con todas las cosas que hemos hecho. Además de todo el trabajo académico la estancia en Pitarque me ha permitido convivir con mis compañeros y sobre todo con mis profesores que se alojaban en la misma casa rural que la que nos tocó a mi grupo. Es curioso conocer a los profesores fuera de las aulas y verlos como algo más que un simple personaje encima de una elevada tarima, echaré de menos las sobremesas con ellos…

Como habréis deducido por el contenido de mi blog, los que lo seguís, es que seré un futuro biólogo de bata, y me estoy especializando en asignaturas como genética molecular, bioquímica metabólica…sin embargo he de reconocer que estos cuatro días los he disfrutado y me han ayudado a valorar el trabajo en el campo, aunque seas un biólogo especializado en el área de la “bata” hay un mínimo de conocimientos que se deben adquirir si quieres ser realmente un biólogo.

En resumen, vale la pena pasarse por ese pueblo y disfrutar de las vistas y de la naturaleza en su pleno esplendor.

Hasta pronto Pitarque…

jueves, 7 de mayo de 2009

Método de los cuadrados

Entrada fugaz, sinceramente, entre que hemos estado bastante tiempo sin internet en la residencia, y la falta de tiempo por la multitud de actividades universitarias como trabajos, salidas al campo, seminarios…casi no tengo tiempo ni de mirarme al espejo. Pero no me gusta que esto esté muerto así que es cuento un poco uno de los métodos que utilizamos en la última salida de campo de la asignatura de Ecología.

El método de los cuadrados es uno de los métodos más recurridos en ecología. Se utilizan sobre todo para estimar la densidad poblacional, la diversidad de especies, o la distribución de especies en un área determinada.

El método no es para nada complicado. Consiste en dividir un área en parcelas de 1 metro cuadrado mediante cuerdas e ir contando las especies que van apareciendo en la parcela, así como la frecuencia con que aparecen. Con estos datos se pueden realizar los estudios anteriormente comentados. En nuestro caso se estudió un área en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, una zona entre el primer y el segundo cordón de dunas con una vegetación claramente influida por un suelo con salinidad bastante elevada.

Por último os dejo una foto mía que me hizo una muy buen amiga y a la cual debo agradecer que esté ahí día a día a mi lado, un besazo para ella. Como veis estoy muy atareado contando “florecitas”.

sábado, 7 de marzo de 2009

Una aspirina a mis flores

Cuando se regala un ramo de flores uno sabe que está haciendo un regalo efímero, incluso a mí personalmente me da un poco de pena ver como día tras días las flores van perdiendo su esplendor en el florero de la entrada en las fechas especiales.

Muchas veces he oído a mi padre o a mi madre decir: Pon una aspirina en el agua del florero…y en mi mente se disparaba inmediatamente la ironía y pensaba: ¿y por qué no le hecha un nolotil? No obstante al parecer el sistema funcionaba, si se ponía la aspirina las flores aguantaban más que sin ella…Pues bien, he tenido que llegar a 3º de carrera de Ciencias Biológicas para entender el por qué de este fenómeno.

Hay un grupo de reguladores del crecimiento de las plantas, minoritarios con respecto a las 5 hormonas por excelencia: auxinas, citoquininas giberelinas,ABA y etileno. En este grupo se encuentra el grupo de los salicilatos, entre los cuales se encuentra el ácido acetil salicílico, el principio activo de la archiconocida ASPIRINA.

En la actualidad este compuesto se ha detectado en casi todas las plantas superiores. El precursor en las plantas es el aminoácido fenilalanina y todos los salicilatos se biosintetizan a partir de la ruta de los fenilpropanoides.

Si buscamos los efectos de estos compuestos en cualquier libro de Fisiología Vegetal vemos que entre otros tantos se encuentra el retraso de la senescencia en hojas y flores. Este fenómeno se produce porque los salicilatos inhiben el compuesto precursor del etileno el ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC). Gracias a este bloqueo los niveles de etileno en la planta se mantienen bajos. Si tenemos en cuenta que el etileno promueve la abscisión de flores y hojas (entre otras cosas) al añadir la APIRINA bloqueamos la síntesis de este y como resultado podemos mantener las flores en nuestro jarrón durante mucho más tiempo.

sábado, 28 de febrero de 2009

Crecimiento ácido

Sigo muy ajetreado intentando buscar tiempo para escapar al laboratorio e ir aprendiendo nuevas técnicas de microscopía electrónica sin descuidar los exámenes y test que tengo dispersos a lo largo del cuatrimestre.

Ahora mismo estaba puesto con fisiología vegetal y me a parecido muy interesante hacer una entrada acerca de algo muy básico y muy socorrido en los exámenes de fisiología vegetal, la elongación celular y el papel de las auxinas.

Pensemos por un momento en una célula vegetal. El elemento más característico, además de la presencia de cloroplastos, es la pared celular. Esta pared impone un límite topográfico y rígido al crecimiento. Si esta pared no cede de alguna forma la célula no va a poder crecer. ¿Pero cómo se consigue que la pared ceda y permita el crecimiento?

Para explicarlo se creó lo que se conoce como la teoría del crecimiento ácido. Según esta teoría la elongación de la célula se produce gracias a una disminución del pH en el apoplasto que permite que se rompan los puentes de hidrógeno entre las diferentes fibras de celulosa, así como la activación de ciertos enzimas como las expansinas que “cortan y pegan” las fibras de hemicelulosa que entrelazan las fibras permitiendo así su elongación y activa las XET (xiloglucano endotransglicosilasa) que escinden los enlaces entre las celulosas y las hemicelulosas. Este proceso provoca un reblandecimiento de la pared que produce la disminución del potencial osmótico de la célula, permitiendo la entrada de agua y que por tanto la célula se expanda.

¿Y que tienen que ver las auxinas?

Las auxinas son las que promueven esa acidificación del apoplasto que permite el reblandecimiento de la pared y permite el crecimiento.

Las auxinas poseen una serie de receptores en la membrana plasmática acoplados a proteína G conocidos como ABP-1. Cuando la auxina se une a los receptores la proteína G se disocia en sus respectivas unidades y activa una fosfolipasa C que va a producir diacilglicerol como segundo mensajero. Este diacilglicerol va a activar las bombas ATPasa que extruyen protones hacia el apoplasto mediante la hidrolisis de ATP acidificando la pared y reblandeciéndola.

jueves, 5 de febrero de 2009

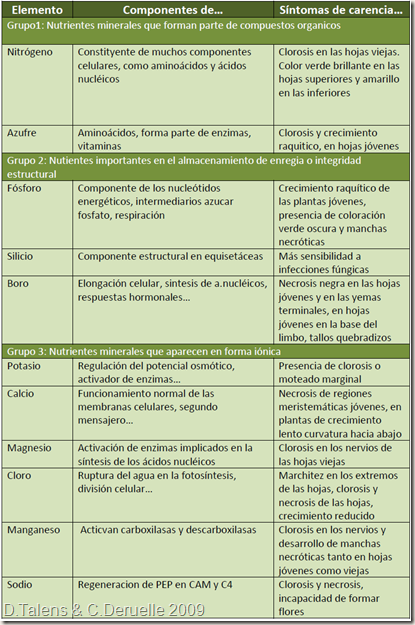

Síntomas de carencia en las plantas

En ocasiones nuestras plantas de casa presentan las hojas amarillentas, o presentan partes marchitas, marrones…Somos conscientes de que algo no va bien. Pero, ¿qué tipo de carencias puede sufrir?. A continuación os dejo una tabla en que se relacionan los síntomas de carencia con el elemento faltante:

Espero que os sirva de gran ayuda….

martes, 27 de enero de 2009

Microscopía de Barrido (II)

De momento voy sobreviviendo a los exámenes, sin más tiempo que para colgaros unas cuantas fotos más de las prácticas de Organografía Vegetal.

Pelos peltados de Olea sp.

Fibras del esclerénquima de Chamaerops sp.

Ya iré colgando más imágenes cuando pueda…y también haré entradas más elaboradas…de momento me toca estudiar. Suerte a todos aquellos que estéis en exámenes.

martes, 20 de enero de 2009

Microscopía de Barrido (I)

Como sabéis es época de exámenes pero aquí os dejo unas cuantas fotografías que hicimos en prácticas de Organografía Vegetal…La verdad es que algunas de ellas son impresionantes. Poco a poco os las iré colgando:

Tallo de Equisetum sp.

Estigma de la flor de Arbutus unedo L.:

Visión longitudinal de la flor de Arbutus unedo L.:

Iré poniéndolas aprovechando que estos días no tengo tiempo para escribir mucho…

Agradecimientos: Ana M. Ibars

sábado, 3 de enero de 2009

Tipos de meristemas

Aquellos que hayan llegado a esta información ya sabrán en que consiste, pero se puede resumir en dos palabras: meristema = tejido embrionario. ¿Pero cuántos hay realmente?

Para facilitar la vida a muchos estudiantes que habrán buscado esta información vamos a ponerlo de forma esquemática y resumida:

Meristemas primarios: Son los meristemas embrionarios, también se les conoce con el nombre de apicales, y existen dos tipos fundamentales de meristemas apicales: del tallo y de la raíz. Están implicados sobre todo en la elongación y el crecimiento primario.

Meristemas intercalares: Son grupos, placas o cordones de células que conservan su capacidad de división y están incluidos con los tejidos adultos. ej: las zonas basales de los entrenudos de las gramíneas.

Meristemas secundarios: También conocidos como laterales, están situados a lo largo del tallo y de la raíz y originan el crecimiento secundario en grosor. Hay dos tipos principales: cambium y felógeno.

Meristemoides: Son pequeños grupos de células que conservan su capacidad meristemática y que cuando entran en división generan estomas, tricomas, glándulas...

Es una forma muy esquemática y simple...pero seguro que muy útil.

viernes, 2 de enero de 2009

Microfotografía

A veces una imagen vale más que mil palabras...En este caso estamos viendo un corte transversal de una acícula de Pinus sp. con su respectivo conducto resinífero en el centro y la epidermis lignificada y estomas hundidos para soportar los largos periodos de sequía...no hace falta decir más...la imagen es capaz de describirse por sí sola...(si hacéis clic abre una nueva ventana con la imagen a tamaño original)

miércoles, 1 de octubre de 2008

El AMPc como mensajero externo…

Ya estoy por aquí de nuevo…tengo un ratito y para distraerme un poco me gustaría hablaros de un tipo de comunicación celular que hemos dado hoy durante la clase de Biología del Desarrollo y que sinceramente me ha llamado mucho la atención y además porque sé que le hace gracia a una “amiguita” mía que tengo por la universidad.

Muchos de vosotros al oír el nombre de AMPc lo asociaréis a segundo mensajero interno de la célula. Este nucleótido participa en muchas ocasiones transmitiendo las señales desde el exterior de la célula hacia el interior. Un ejemplo genérico sería el típico receptor transmembrana asociado al enzima adenilato ciclasa. Cuando se une la molécula señal a este receptor se produce un cambio conformacional en la adenilato ciclasa. Este cambio conformacional pone en funcionamiento el enzima produciendo AMPc que interaccionará con el resto de moléculas que hay en el citosol, actuando como mensajero interno, activando rutas…etc, es decir efectuando una respuesta.

![240px-Zilveren_Boomkussen[1] 240px-Zilveren_Boomkussen[1]](http://lh6.ggpht.com/tapeda/SONMUAl-DfI/AAAAAAAAAOA/P704YGlp3Xw/240px-Zilveren_Boomkussen%5B1%5D_thumb%5B1%5D.jpg?imgmax=800) Este papel es el que, a grosso modo, atribuimos al AMPc, pero cierto es que “nunca te acostarás sin saber una cosa más” y hoy me han mostrado como el AMPc puede actuar como mensajero externo, extracelular. En un organismo perteneciente a los myxomicota llamado Dyctiostelium discoideum, que vive en suelos húmedos alimentándose de materia orgánica. Cuando las condiciones son óptimas estos organismos son unicelulares con morfología irregular y desplazamiento ameboide que se conocen con el nombre de mixamebas. No obstante cuando las condiciones de humedad disminuyen y no son tan buenas empiezan ha desplazarse hacia un punto de reunión, agregándose unas con otras, fusionando sus citoplasmas, dando origen a un plasmodio que contiene varios núcleos de todas las amebas que lo componen. Hay que añadir que no todas las amebas se fusionan y algunas siguen manteniendo su individualidad.

Este papel es el que, a grosso modo, atribuimos al AMPc, pero cierto es que “nunca te acostarás sin saber una cosa más” y hoy me han mostrado como el AMPc puede actuar como mensajero externo, extracelular. En un organismo perteneciente a los myxomicota llamado Dyctiostelium discoideum, que vive en suelos húmedos alimentándose de materia orgánica. Cuando las condiciones son óptimas estos organismos son unicelulares con morfología irregular y desplazamiento ameboide que se conocen con el nombre de mixamebas. No obstante cuando las condiciones de humedad disminuyen y no son tan buenas empiezan ha desplazarse hacia un punto de reunión, agregándose unas con otras, fusionando sus citoplasmas, dando origen a un plasmodio que contiene varios núcleos de todas las amebas que lo componen. Hay que añadir que no todas las amebas se fusionan y algunas siguen manteniendo su individualidad.

Como ya he dicho el resultado de esta agregación es un plasmodio que va a pasar a desplazarse en conjunto para buscar una zona en donde de nuevo las condiciones sean óptimas para él, y en ese momento se inicia un proceso de diferenciación anatómica del plasmodio dando lugar a una zona de anclaje, a una especie de tallo y a un cuerpo fructífero, en cuyo interior se encuentra las amebas que todavía mantienen su individualidad y que en ese momento empiezan a sufrir una división meiótica dando lugar a esporas.

Hasta aquí la explicación del ciclo de este organismo. Pero, ¿cómo consiguen unos organismos tan simples como amebas ponerse de acuerdo y agruparse en un punto concreto?

Aquí es donde aparece el papel del AMPc como mensajero extracelular. Cuando una de las mixamebas detecta una disminución de la humedad empieza a sintetizar AMPc y cuando la cantidad presente en el citosol es suficiente se secreta hacia el exterior y por difusión (recordemos que el suelo ha disminuido su humedad pero sigue húmedo) llega a los receptores de otra mixameba cercana produciendo dos efectos en ella, el primero un desplazamiento hacia la zona de mayor concentración de AMPc, en este caso hacia el foco emisor que es la primera mixameba que detecta el déficit de humedad, y el segundo efecto es la activación de la síntesis de AMPc que también es secretado hacia el exterior y difundido, afectando a su vez a otras amebas y así, sucesivamente se produce una amplificación de la señal en cadena que da como resultado la agregación de todas las amebas en un punto, en donde se encuentra la primera o las primeras mixamebas que detectaron el déficit hídrico, para formar el plasmodio. Por tanto el proceso de agregación va dirigido única y exclusivamente por quimiotaxis….

Menos mal, empezaba a pensar en que las mixamebas tuviesen sentido de la orientación…

jueves, 28 de agosto de 2008

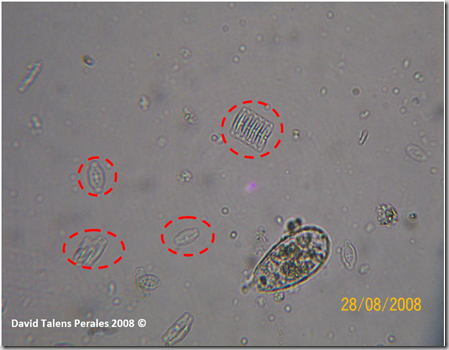

Pequeños habitantes de mi acuario...

Ayer me hubiese gustado actualizar pero estuve muy entretenido, pero que muy entretenido arreglando los horarios para cuadrar todas las optativas con las asignaturas obligatorias, con todas las troncales, en fin...en ocasiones hace falta hacer una carrera para poder cuadrar todos los horarios...pero creo que más o menos lo he conseguido...

Hoy he estado "jugando" un ratito con el microscopio, y he decidido hacer una pequeña revisión al sustrato de mi acuario, más que nada en busca de diatomeas, ya que la presencia de estas algas, siempre que sea con moderación, son un buen señal para los aficionados ya que son grandes productoras de oxígeno y mantienen el equilibrio CO2/O2 de nuestro acuario.

Estas algas pertenecen al Phylum Chrysophyta. Este tipo de algas aparecen tanto en medios continentales como en medios marinos. Dentro de este Phylum encontramos la Clase Bacillarophyceae. Son algas unicelulares sin flagelos que presentan una cubierta de sílice dispuestas a modo de una caja, estas dos mitades encajan una sobre otra. La tapa superior (más grande) se denomina epiteca y la inferior (más pequeña) hipoteca (sí ya se que para algunos esta palabra es un auténtico trauma). Esta cubierta o frústulo está ornamentado y presenta microperforaciones que permiten el intercambio de sustáncias con el medio.

La reproducción de estas algas puede tener lugar por dos formas distintas, por multiplicación vegetativa o por reproducción sexual.

La reproducción vegetativa tiene lugar por división celular, cada célula hija recibe una de las tecas, y se reconstruye la hipoteca, esto implica una disminución progresiva del tamaño de las células, sobre todo de aquellas que se quedan con la hipoteca de la célula predecesora, hasta que llega un momento en que el volumen de las células es tan pequeño que no hay otra salida que la reproducción sexual.

He realizado algunas fotos de algunas algas diatomeas, aunque la calidad de las fotos es bastante mala por la cámara y el capturador de vídeo, no son imágenes de microscopio de barrido...pero por lo menos se ven.

También he hecho unas fotos a algo que podría ser un alga del género Volvox (que me corrijan si no es cierto):

Es fantástico el mundo que nos puede llegar a descubrir un conjunto de lentes...

![533px-Dicty_Life_Cycle_H01.svg[1] 533px-Dicty_Life_Cycle_H01.svg[1]](http://lh3.ggpht.com/tapeda/SONMVLaLP1I/AAAAAAAAAOI/943YtuL8Xtg/533px-Dicty_Life_Cycle_H01.svg%5B1%5D_thumb%5B3%5D.png?imgmax=800)